케냐 등 아프리카 동부 고유종인 뿔닭과의 대머리호로새는 강력한 계층구조의 무리생활을 한다. 그러나 지배층의 권력은 다수의 피지배층에 의해 효과적으로 견제돼 무리의 균형을 유지하는 것으로 밝혀졌다. 다미앵 파리너 제공.

동물은 강자가 모든 것을 차지하는 약육강식의 세계에서 산다고 흔히 알고 있지만 최근 일부 야생동물에서 일종의 다수결에 의한 민주주의 원리가 관철되는 사례가 활발히 연구되고 있다. 엄격한 계층구조를 유지하는 대머리호로새 무리가 지배층의 권력 독점을 피지배층의 다수결 의사로 완화한다는 사실이 현장 연구로 밝혀졌다.

동아프리카 사바나에서 15∼60마리가 모여 집단생활을 하는 뿔닭과의 이 새는 땅 위를 돌아다니며 씨앗과 곤충 등을 주로 먹는다. 늑대나 영장류처럼 계층구조가 분명해 지배층이 먹이와 짝짓기 기회를 독차지한다.

독일과 케냐 연구자들이 수년에 걸쳐 호로새 무리의 행동을 육안과 비디오 촬영, 위치 추적장치 부착 등으로 연구했더니 흥미로운 사실이 드러났다. 먹이가 널리 흩어져 있지 않고 먹이가 한 곳에 몰려있을 때 계층 간 갈등이 생겼다.

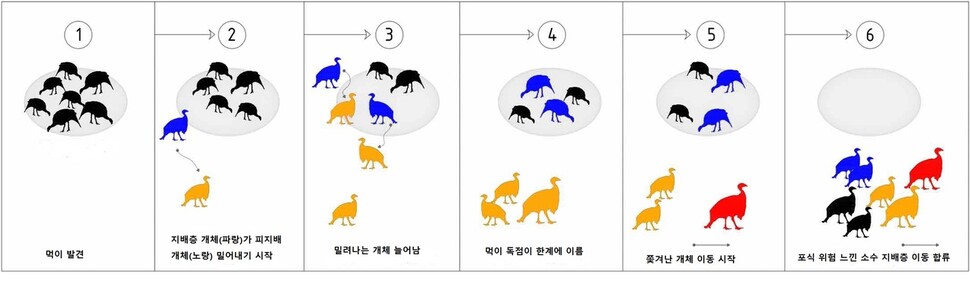

약자에 의한 강자 견제 과정. 한 곳에 몰려있는 먹이를 발견한다(1). 무리가 몰려 먹지만 곧 지배자가 곁의 약자를 밀어낸다(2). 밀려난 개체가 늘어난다(3). 어떤 한도에 이르면(4) 밀려난 약자들이 이동을 시작하고(5) 아직 먹이가 남아있는데도 지배층도 밀어낸 약자를 따라 이동에 동참한다(6). 다나이 파파기오르규 외 (2020) ‘사이언스 어드밴시스’ 제공.

맛있는 벌레가 잔뜩 들어있는 코끼리 똥 무더기나 과육이 풍부한 과일 등을 발견하면 무리가 몰려든다. 그러나 잔치는 잠깐이고 지배층은 곧 옆에서 먹이를 먹는 약자를 쫓아내기 시작한다. 한 마리 두 마리 이렇게 쫓겨난 개체가 늘어나다 어떤 한계에 이르면(이 연구에서는 13마리) 변화가 일어난다.

밀려난 개체들이 소수의 지배자 무리를 남겨두고 새로운 먹이터를 향해 이동을 시작한다. 이를 본 지배층은 아직 먹이가 남아있는데도 허겁지겁 떠난 무리를 따라가 합류한다. 이런 행동을 하는 이유를 연구자들은 “새로운 먹이터를 다시 독차지하려는 목적도 있지만 포식자의 위험을 피하기 위한 행동이기도 하다”고 설명했다.

대머리호로새는 날기보다 땅 위를 걷는 것을 선호한다. 늑대나 영장류처럼 무리 안에 엄격한 계층구조가 존재한다. 다미앵 파리너 제공.

연구책임자인 다미앵 파리너 독일 막스플랑크연구소 동물행동학자는 “대머리호로새는 깃털이 눈에 잘 띄어 외따로 떨어진다면 표범과 매 등의 손쉬운 표적이 되기 십상”이라며 “집단생활은 생존을 위해 꼭 필요하다”고 이 연구소

보도자료에서 말했다.

이제까지 계층구조가 엄격한 동물은 우두머리가 어디로 갈지 무얼 할지 등의 결정을 독점하는 것으로 알려졌다. 그러나 최근 들어 여러 종의 동물에서 지배자의 권력을 견제하는 일종의 민주적 의사결정 방식이 작동한다는 사실이 보고되고 있다. 예를 들어

올리브개코원숭이가 100마리의 큰 집단이 흩어지지 않고 이동하는 비밀은 지도자가 아닌 다수 원숭이의 ‘발 투표’가 다음 행선지를 결정하기 때문이다.

이동하는 개코원숭이. 다음에 어디로 갈지는 지도자가 아닌 모든 무리의 ‘발 투표’로 결정된다. 로브 넬슨 제공.

연구에 참여한 다나이 파파기오르규는 “패자가 이동을 주도한다는 우리의 발견은 사회적 불평등에 대중이 어떻게 대응하는지를 보여준다”며 “집단이 제대로 작동해야 생존할 수 있는 사회에서 권력의 균형을 유지하는데 민주적 의사결정이 핵심임을 알 수 있다”라고 말했다.

연구자들은 전제적인 리더십에 대항하는 민주적 의사결정이 진화한 까닭은 그래야만 무리의 모든 구성원이 생존에 필요한 물과 먹이 등 자원을 확보할 수 있기 때문이라고 설명했다. 이 연구는 과학저널 ‘사이언스 어드밴시스’ 최근호에 실렸다.

인용 논문:

Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.aba5881

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)