검은눈썹제비갈매기는 태풍이 가장 빈번한 대양을 오가는 여름 철새다. 키요아키 오자키, 야마시나 조류연구소 제공

오키나와에서 번식한 검은눈썹제비갈매기는 해마다 태풍이 기승을 부리는 8월 말 필리핀 해를 건너 인도네시아 섬으로 월동 여행에 나선다. 강풍과 폭우를 동반해 힘을 키우며 올라오는 태풍을 정면으로 맞서며 이동한다.

필리핀 해에서는 연평균 25개의 태풍이 발생하며 기후변화 영향으로 1977년 이후 12∼15% 강해졌다. 이 작은 새들은 어떻게 열대폭풍이 빈발하는 대양을 건널까.

초소형 위성추적장치를 단 검은눈썹제비갈매기. 1년 뒤 번식지에서 다시 포획해 데이터를 회수했다. 키요아키 오자키, 야마시나 조류연구소 제공

장-밥티스테 티에보 일본 국립극지연구소 연구원 등은 2012년부터 이 제비갈매기 20마리에 무게 1.3g의 초소형 위성추적장치를 부착해 이동 경로와 시기를 조사했다. 연구자들은 태풍이 중간 이상 활발했던 2012∼2014년 기간에 2마리, 태풍 활동이 뜸했던 2017∼2018년 기간에는 4마리로부터 이동 기록을 확보했다.

놀랍게도 제비갈매기는 마치 기상예보를 들은 것처럼 태풍에 대응했다. 일부 제비갈매기는 태풍이 오는 경로에서 500㎞ 이상 멀찍이 비켜 이동했고, 태풍의 경로와 자신의 이동 경로가 만나는 경우 교차점을 태풍이 지난 하루 뒤 또는 157㎞ 떨어졌을 때 지났다.

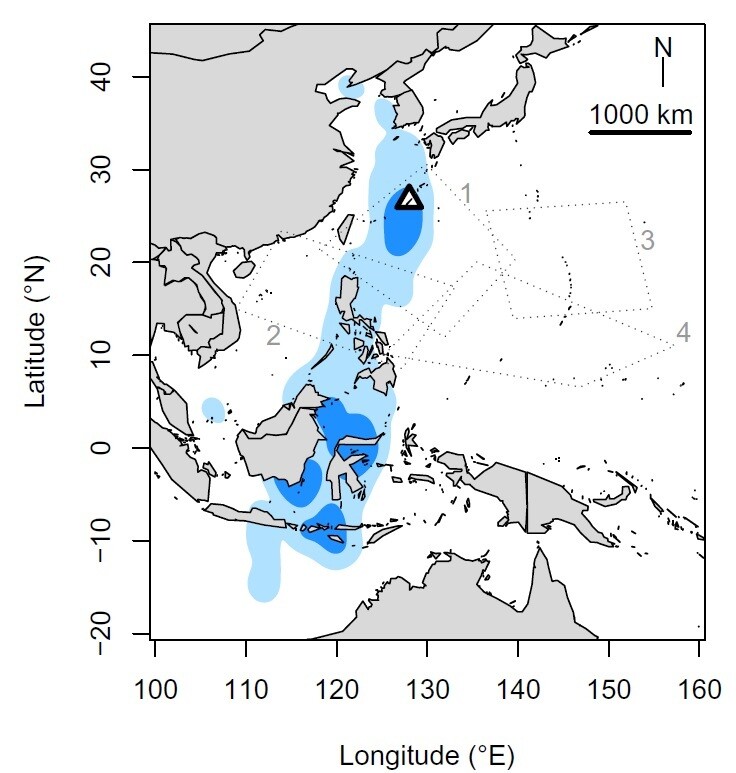

검은눈썹제비갈매기의 번식지인 오키나와(세모)와 월동지인 인도네시아 섬들(파랑), 분포지(하늘색). 점선과 숫자는 태풍 발생 구역. 티에보 외 (2020) ‘해양 생물학’ 제공

흥미로운 건, 우리가 각종 위성자료와 슈퍼컴퓨터 계산을 바탕으로 시간별 태풍의 경로를 예측하는 것처럼 제비갈매기도 예상되는 태풍의 경로에 맞춰 이동 시기를 정한다는 사실이다.

제비갈매기는 1000㎞ 가까이 대양을 날아 필리핀 북부에 도착해 휴식을 취한다. 그런데 새들이 필리핀의 중간 기착지에 도착하는 시기는 늘 태풍이 필리핀을 할퀴고 지나간 뒤 평균 1주일 뒤였다.

새들이 오키나와 번식지를 떠나는 시기는 태풍이 중간 기착지인 필리핀을 때리기 1∼4일 전이다. 연구자들은 1주일은 태풍으로 뒤섞인 바닷물이 가라앉아 바다 표면에서 먹이를 찾기 적당해질 때까지 걸리는 기간”이라고 밝혔다.

호주에서 관찰된 검은눈썹제비갈매기. 초저주파를 감지해 태풍 속에서 너끈히 이동하는지도 모른다. 위키미디어 코먼스 제공

그렇다면 제비갈매기는 태풍이 언제 어디로 올지 어떻게 아는 걸까. 연구자들은 “제비갈매기가 태풍이 내는 초저주파를 감지할 가능성이 있다”고 밝혔다.

새들이 사람 귀에는 들리지 않는 20㎐ 이하의 초저주파를 듣는다는 사실은 집비둘기와 명금류 등에서 이미 확인됐다. 연구자들은 “바닷새가 초저주파를 감지하거나 그것을 이용한다는 증거는 아직 없다”면서도 “강한 태풍이 일으키는 100㏈ 이상의 초저주파가 수천㎞ 강도가 줄지 않고 전파되는 것을 새들이 감지할 가능성이 있다”고 밝혔다.

태풍이 활발했던 시기 제비갈매기는 필리핀을 거쳐 10월 초 월동지인 인도네시아 보르네오와 술라웨시 섬에 도착했다. 그런데 이례적으로 태풍 활동이 약했던 해 제비갈매기는 번식지에서 꾸물거리다 평소보다 24일이나 늦게 월동지로 떠나 필리핀에 들르지도 않고 곧장 월동지로 향했다. 태풍 상황이 어떻든 월동지에 도착한 시기는 거의 비슷했다.

티에보는 “제비갈매기는 태풍의 강도에 따라 이동 시기와 경로를 조절하는 것 같다”며 “태풍이 제비갈매기가 먹이를 사냥하는 바다 표면 상태를 바꾸기 때문에 그에 대응하는 것처럼 보인다”고 말했다.

오키나와 해안에서 제비갈매기들은 먼바다에서 강한 태풍이 일으키는 초저주파가 들려오는지 기다리면서 출발 일정을 늦추다, 강한 태풍이 없던 2017년 더는 기다릴 수 없자 서둘러 월동지로 떠났다.

이처럼 검은눈썹제비갈매기는 ‘태풍 1번지’에 성공적으로 적응했지만 기후변화 시대를 이겨낼 수 있을지는 미지수다. 연구자들은 “태풍이 너무 잦아지고 강해지면 새들이 적당한 출발 신호를 찾기 힘들고 잇따른 태풍으로 물이 계속 뒤섞여 먹이를 찾기 힘든 사태가 빚어질지 모른다”고 지적했다.

이 연구는 과학저널 ‘해양 생물학’ 5월 30일 치에 실렸다.

인용 저널: Marine Biology, DOI: 10.1007/s00227-020-03691-0

조홍섭 기자 ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)