풍뎅이 등 많은 동물이 무지갯빛 광택을 낸다. 그 위장 효과가 처음으로 밝혀졌다. 국립생물자원관 제공.

풍뎅이는 겉날개가 초록빛 광택을 띤다. 풍뎅이보다 드물지만, 비단벌레도 에메랄드와 붉은빛이 화려하다. 이처럼 눈에 띄는 무지갯빛이 역설적으로 자연에서는 뛰어난 위장 효과를 낸다는 실험결과가 나왔다.

카린 셰른스모 등 영국 브리스톨대 연구자들은 과학저널 ‘커런트 바이올로지’ 23일 치에 실린 논문에서 동남아 비단벌레의 겉날개를 이용한 실험결과 무지갯빛 광택이 그렇지 않은 색깔에 견줘 새와 사람의 눈에 덜 띄는 것으로 나타났다고 밝혔다.

연구자들은 “이번 연구는 처음으로 생물의 무지갯빛이 은폐의 한 형태일 수 있다는 실증적 증거를 제시했다”며 “이로써 여러 생물종에 걸쳐 이런 빛깔이 광범하게 나타나는 데 대한 진화적 설명을 할 수 있다”고 밝혔다.

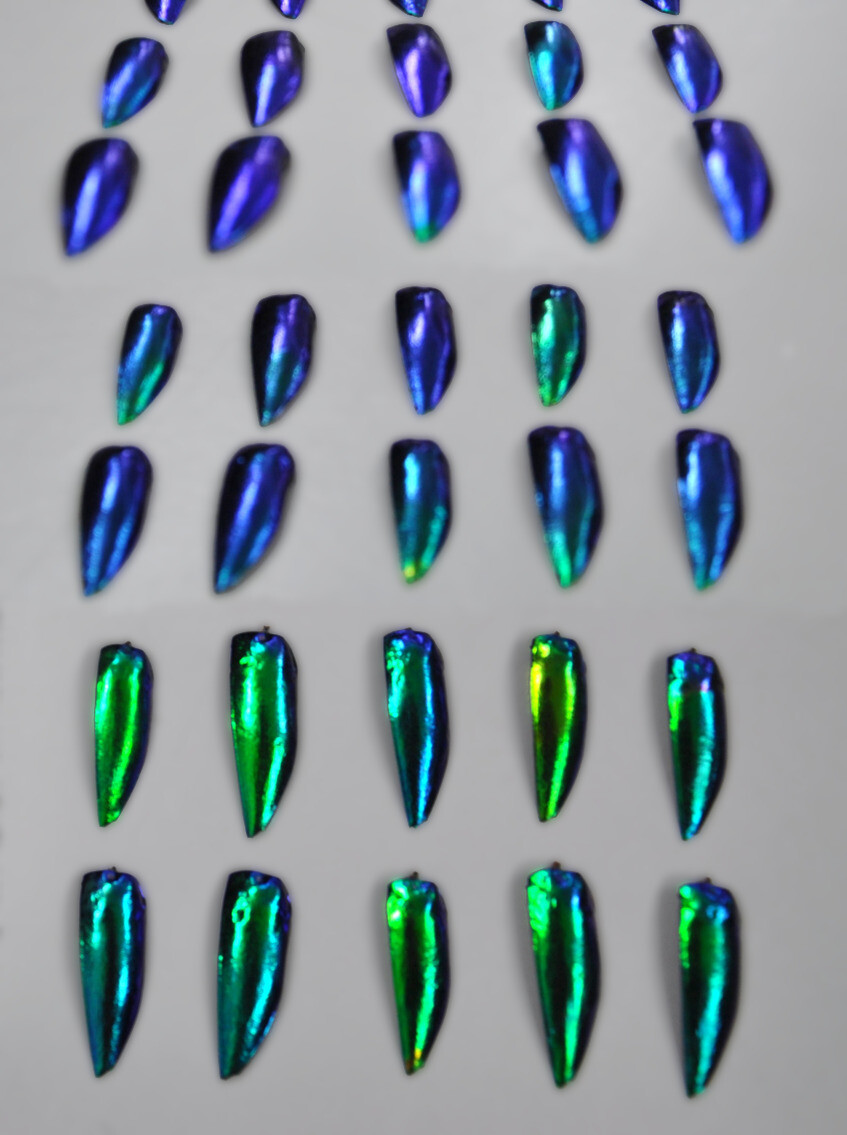

무지갯빛 광택을 내는 동남아 비단벌레의 다양한 겉날개. 카린 셰른스모, 조 홀 제공.

셰른스모 박사는 “무지갯빛 색깔은 비눗방울과 음악 시디 등 일상에서 낯익지만, 자연계에서도 흔한 색깔”이라며 “이 색깔은 비단벌레로부터 새의 깃털과 정원의 딱정벌레까지 독립적으로 진화했다”고

이 대학 보도자료에서 말했다.

자연계에서 동물의 반짝이는 무지갯빛은 두 가지 목적이 있는 것으로 알려져 왔다. 짝짓기 때 암컷의 눈길을 끄는 것과 포식자에게 독성이 있음을 경고하는 것이 그것이다.

그러나 ‘위장의 아버지’로 불리는 미국의 자연주의자 애버트 핸더슨 테이어(1849∼1921)는 100여년 전에 동물의 무지갯빛 색깔이 위장 효과를 낸다고 주장했다. 연구자들은 이런 오랜 가설을 실험으로 검증했다.

비단벌레의 겉날개를 900개 모아 매니큐어로 광택을 없애고 여러 가지 색깔을 칠한 뒤 자연 상태의 겉날개와 함께 놓고 어느 쪽이 새의 눈에 잘 띄는지 실험했다. 겉날개 아래엔 죽은 거저리 애벌레를 놓고 새들이 어떤 겉날개를 많이 쪼는지 비교했다.

우리의 직관과 어긋나는 결과가 나왔다. 무지갯빛 비단벌레 겉껍질은 무광택의 단색 겉껍질보다 새들의 공격을 덜 받았다. 셰른스모 박사는 “동물의 무지갯빛은 박물관의 환한 조명에서는 쉽게 포착할 수 있지만, 빛이 얼룩얼룩한 자연환경에서는 그다지 밝게 도드라지지 않는다.”라고 말했다.

햇빛을 받아 반짝이는 나뭇잎에 놓인 비단벌레 겉껍질(중앙)은 뜻밖에도 눈에 잘 띄지 않는다. 카린 셰른스모, 조 홀 제공.

흥미롭게도 이번 실험에서 검은색도 무지갯빛 못지않은 위장 효과를 나타냈다. 연구자들은 “자연계에 왜 검은 빛깔의 곤충이 많은지 이번 실험이 말해준다”며 “곤충의 검은 빛깔은 열을 잘 흡수하는 것 말고도 포식자 회피 효과도 낸다”고 논문에 적었다.

그렇지만 비단벌레의 무지갯빛 겉껍질을 햇빛에 반짝이는 나뭇잎 사이에 놓았더니 새들의 눈을 피하는 효과가 훨씬 커졌다. 자연적 배경에서는 무지갯빛이 검정보다 포식자를 피하는 데 낫다는 얘기다.

그런데 새들이 무지갯빛 겉껍질을 포착하고도 경계색으로 보고 공격하지 않았을 가능성도 있다. 연구자들은 이런 가능성을 검증하기 위해 사람에게 똑같은 실험을 하도록 했고, 마찬가지로 무지갯빛이 눈에 덜 띈다는 사실을 확인했다.

셰른스모 박사는 “같은 실험을 사람을 대상으로 했을 때 무지갯빛 딱정벌레 찾느라 진짜 힘들어하는 모습을 보고 깜짝 놀랐다. 새나 사람이나 자연적이고 복잡한 숲 환경에서 무지갯빛 물체를 포착하기가 참으로 힘들다는 것을 실감했다”고 말했다.

우리나라 남부지역에 서식하는 비단벌레. 멸종위기종 1급 보호동물이다. 신라 시대 왕실 장신구에 쓰였다. 국립생물자원관 제공.

무지갯빛 광택은 여러 층의 큐티클이 빛을 반사하면서 생기는데, 보는 각도에 따라 색깔이 달라진다. 이 때문에 비단벌레의 겉껍질은 장신구용 보석으로 쓰이기도 한다.

인용 저널:

Current Biology, DOI: 10.1016/j.cub.2019.12.013

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)